NHK大河ドラマ『べらぼう』と浅草

店主の富田里枝です。

今年1月よりスタートした『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』ご覧になってますか~?

私の周りではなかなか好評です^o^

主人公の蔦屋重三郎ゆかりの地である浅草でも「べらぼう」関連でいろいろ始まっております。

蔦重が開業した「耕書堂」を模した施設

まずは蔦重の生まれ育った吉原遊郭があった場所に「江戸新吉原耕書堂」ができました。

元は町会事務所の建物で、期間限定で観光案内やお土産品の販売を行っています。

吉原神社も参拝者が増えてます♪

蔦重の時代、吉原遊郭にはその四隅と吉原大門の手前、合わせて5か所に神社がありました。

「べらぼう」の初回では、綾瀬はるかさんが吉原を見守る「九郎助稲荷」として登場しましたが、残念ながら現在その場所に九郎助稲荷の名残を見つけることはできません。

現在の吉原神社は明治14年、九郎助稲荷をはじめとする5つの神社が合祀され創建されました。

ドラマの影響で参拝者も多くなったように思います。

奥には吉原大門のミニ版みたいなのができてましたよ(^^♪

辻屋本店から徒歩3分!「べらぼう江戸たいとう大河ドラマ館」

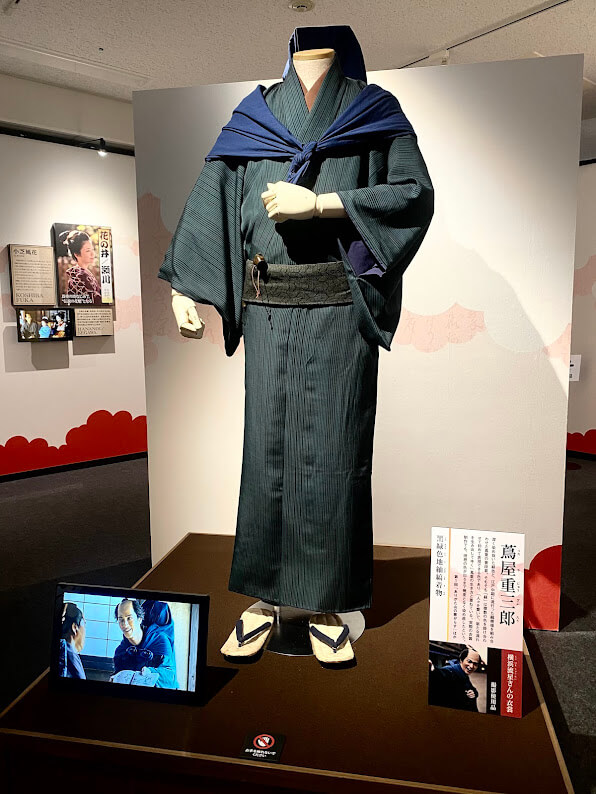

大河ドラマ館は毎年、大河ドラマゆかりの地に開設され、ドラマの時代背景や登場人物、衣装や小道具、撮影の裏側などを展示します。

今年は、浅草駅から辻屋本店仮店舗へ向かう途中にある都立産業貿易センターの9階に「べらぼう江戸たいとう大河ドラマ館」がオープンしました!

初日、さっそく見学に行ってきました。

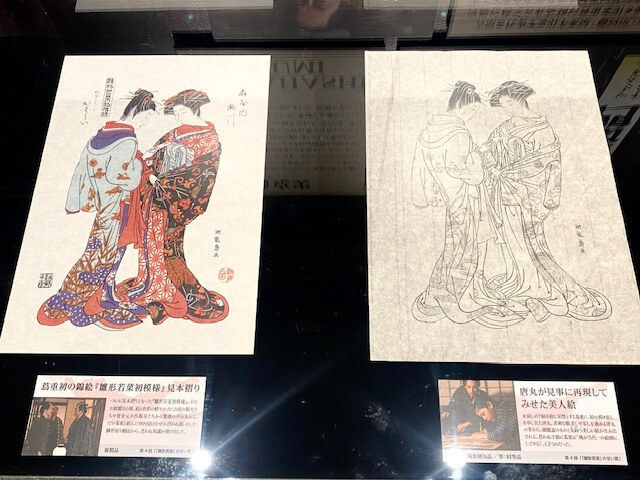

ドラマで使われている衣裳や小道具、登場人物の紹介などが展示されています。

併設の「たいとう江戸もの市」は無料で入れます

大河ドラマ館は有料ですが、併設の「たいとう江戸もの市」は無料で入れるスペースで、台東区に関係する商品が展示販売されます。

辻屋本店は「おうち草履」の吉原バージョンを出品させていただきました。

エレベーターを降りたスペースに、檜細工師・三浦宏さんの作品が展示されているので、こちらも必見です!

三浦さんは元々、檜風呂や桶を作る職人でしたが、時代の流れに伴い木製風呂桶の需要が減るなか、子どもの頃から親しんだ和船の模型づくりに取り組みます。確かな職人技で再現されるミニチュアは次第に評判となり、各方面からの依頼が舞い込み、亡くなるまでに100点以上の作品を手がけました。

昨年、東京藝術大学の「大吉原展」で展示されたのもこの作品です。

蔦屋重三郎ゆかりの地をめぐる周遊バスも

大河ドラマ館から無料で乗車できる周遊バスも運行されています。

蔦屋重三郎ゆかりの地をめぐります。

辻屋本店でも「蔦重」関連企画をスタート!

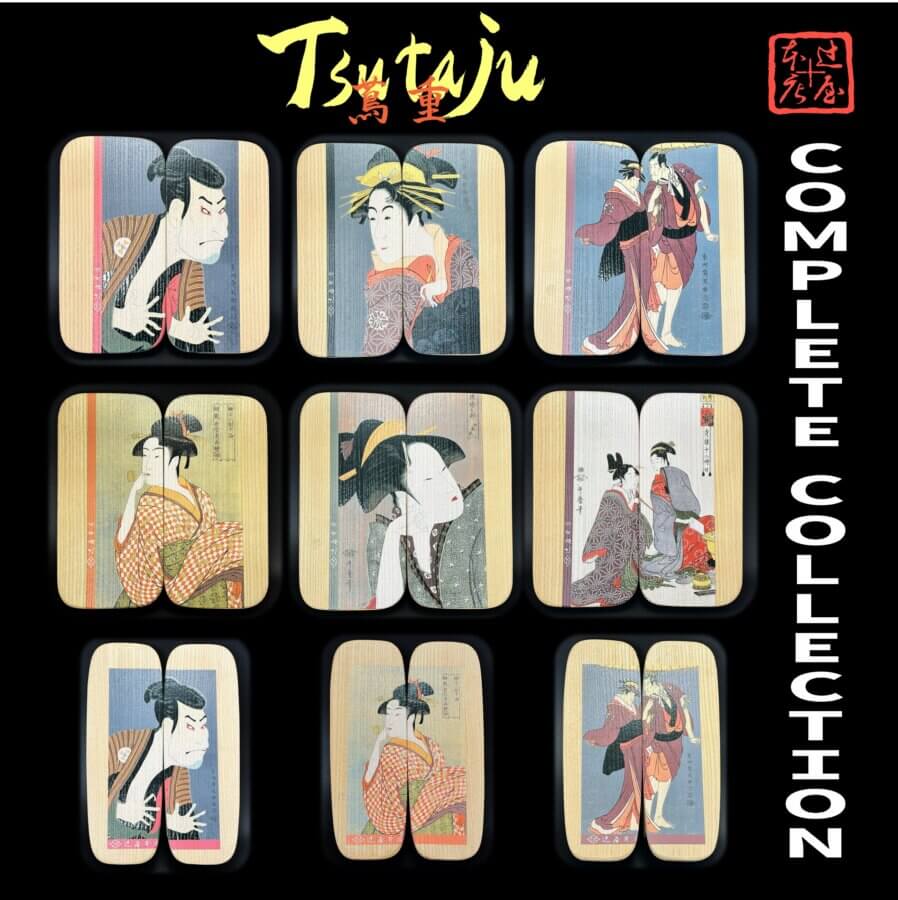

蔦重といえば浮世絵!ってことで「辻屋本店オリジナル浮世絵下駄【蔦重シリーズ】」を制作しました。

蔦屋重三郎がプロデュースした代表的浮世絵師・写楽と歌麿の代表作9種類。

一足一足職人技で作る浮世絵下駄は、輪郭線を強調するために黒の部分だけやや盛り上げて将棋の駒のように艶出し仕上げしています。

イベント「勝手にべらぼう研究会」は3回シリーズ

今回の大河ドラマ「べらぼう」は衣装にかつら、小物がおもしろい!

庶民文化が花開く蔦重の時代、着物や髪型もさまざまなデザインが生まれました。

吉原遊郭は、江戸庶民の流行や文化の発信地でもあり、遊女たちのトップ、花魁(おいらん)の姿は常に最先端のモードでした。

華やかな花魁のファッション、そしてドラマに登場する庶民や武家の髪型や着物も気になりますよね~

べらぼう研では「きもの談義」「髪型・小物談義」「エンタメ談義」の3回シリーズでおしゃべり予定です。

顧問に、浮世絵、江戸文化研究者の森山暁子さんをお迎えし、浮世絵に描かれる人物の装いも解説していただきます。

初回のテーマは「江戸のファッション談義・きもの編」

第一回目は3月29日(土)18時~ 『べらぼう』の登場人物の着物について語り合います。

ゲストには、浅草の呉服店『はんなり』社長の中瀬賀暁さんにご登場いただきます!

本編終了後は近くのお店で懇親会もセッティングします♪ お食事をご一緒しながら「べらぼう研」についてさらに語り合いましょう!

「勝手にべらぼう研究会」詳しくはこちら

>>> あさくさ和装塾2025 大河ドラマに注目して「勝手にべらぼう研究会~べらぼう研~」を開催!

コメント

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。