令和6年 浅草神社例大祭~三社祭~

店主の富田里枝です。

5月17~19日に開催された今年の三社祭、無事終了しました。 浅草神社公式ホームページ

日中は店からほぼ出られなかったので、ダイジェストになりますが写真とともに3日間の様子をお届けします♪

三社祭の氏子は44ヶ町に分かれていて、各町会で神輿を渡御します。

町会には神酒所があり、役員さん達が詰めています。実際に祭りを取り仕切るのは町会の青年部。

浅草の男の子は青年部に入って、礼儀や人付き合いなど社会を学ぶんです^^

辻屋本店は位置的には‘東町会’に属していますが、三社祭その他、町会の活動は‘西町会’に入れていただいてます。

というのは、伝法院通りに移転する前、新仲見世商店街で商売していた頃からのお付き合い。

私の祖父は西町会で30年くらい町会長を務めていたし、子どもの頃から町会の皆さんと一緒に神輿を担いでいたからです。

一日目は「大行列」

お囃子屋台・鳶頭木遣り・びんざさら舞・白鷺の舞・浅草芸者衆などが行列をつくり、柳通り→馬道通り→雷門→仲見世→浅草神社 という順路で歩きます。

コロナ渦を経て昨年は雨で中止だったため、久しぶりの大行列でした。

金曜日の夜は、六つの町会で宵宮の連合渡御。

夕方5時に浅草公会堂前に集合して、伝法院通り~観音通り~雷門通り~仲見世~浅草寺~浅草神社と渡御します。

神輿には提灯が点ってとてもきれい。

二日目は町内神輿連合渡御

浅草氏子44ヶ町の町内神輿約100基が浅草寺本堂の裏に集まります。

そして一基ずつ発進し、浅草神社でお祓いを受け、各町会へ戻ってゆきます。

町会の女性部は、担ぎ手に麦茶を振る舞うお役目があるのですが、今年はほとんどお手伝いできませんでした。ごめんなさい~

三日目はいよいよ本社神輿の渡御

朝6時半に浅草神社から本社神輿(一之宮、二之宮、三之宮)が発進します。「宮出し」といって祭り好きはここで担ぐことが憧れです。

私は子どもの頃から結婚するまでずっと神輿を担いでいましたが、宮出しは危ないからダメ!と親に止められて経験したことがありません。

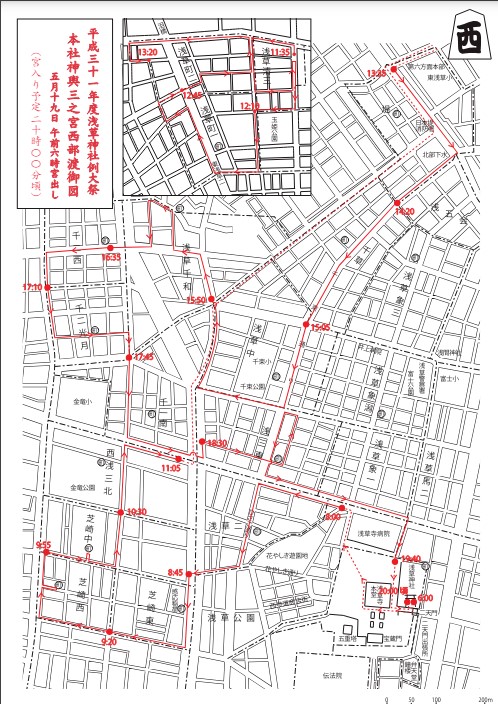

浅草神社から出た三基の本社神輿は、3つの地域に分かれ、各町会がバトンを渡すように渡御します。

神輿渡御の順路は「朱引き」といいます。町会ごとに〇分間と決められていて、町会から町会へ渡す際は、町会長さんや祭礼部長がエールを交換するようにご挨拶します。

西町会には日本舞踊家の胡蝶さん率いる宗山流の皆さんが、美しい出で立ちで神輿を先導してくださいます。

いつもは舞台で数分踊るだけなのに三社祭では半日、白塗りして鬘&衣装で歩くので本当に大変だと思いますが、すべてボランティア。胡蝶さんの心意気です!

各町会の神輿は渡御が終わりますが、本社神輿の渡御は夜まで続きます。

三基とも浅草神社へ帰るのは夜も更けて8時過ぎ。

最後の本社神輿が雷門から仲見世を通り、浅草神社へ帰るのを「宮入り」といいます。

この数年は、ほてい屋呉服店の女将さんと一緒に宮入りに参加しています。

殺気だった宮出しとは違って、静かで厳かな雰囲気です。

神輿蔵にお帰りになった三基を見届け、三社祭は終わります。

私は3日間、西町会のお揃いの着物でした。

以前は6年ごとに新しい柄にしていましたが、何年か前から風神雷神の柄におさまりました。

帯は自由で、私は3日とも替えてみました。

コメント

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。