【第二期 履物laboはきものがかり】第2回 開催報告

皆様お久しぶりです。辻屋本店履物labo はきものがかり事務局のしずこです。

桜の開花をむかえ、待ちに待った春がやってきました。

明るい春色の履物を楽しみたい気分ですね。

そんな暖かな3月某日。

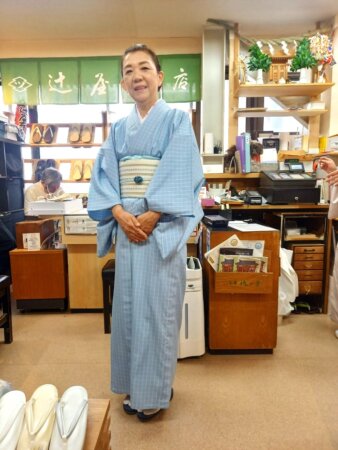

履物laboの研究員の皆様が辻屋本店仮店舗「うりの上」に集合。

第2回 履物labo はきものがかりを開催しました。

ーー 着物の格に合わせた草履選び ーー

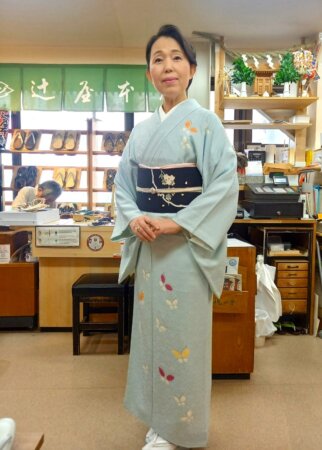

まずは座学として辻屋本店 店主の里枝さんより

【着物の格に合わせた草履選び】についてお話を伺いました。

草履に使われている素材とは?

・牛革

・合成皮革

・帯地、帆布ほか布生地

・畳表(竹皮)

・夏向きの植物素材(パナマ・麻・籐など)

着物の格に合わせた草履選び

■礼装・準礼装(留袖・訪問着・色無地)に向く草履

・金銀の帯地

・金銀の牛革、合成皮革

・金銀彩の入ったデザイン

・白の牛革、合成皮革

・畳表+白又は礼装用の鼻緒

■盛装(訪問着・付下げ)に向く草履

・白や淡い色の牛革、合成皮革

・金銀彩の入ったデザイン

・細工が入ったデザイン

■洒落着(付下げ・小紋・紬など)に向く草履

・基本的には金銀の入っていないデザイン

ネットなどで見られる間違った情報

(誤)

フォーマルは高さのある草履、光沢のあるエナメル素材、段数の多い台

(正)

格に高い低いは関係ない

エナメル、マット、どちらでも良い

段数と格は関係ない

失敗しない草履選びのポイント

・素材と格のバランスで選ぶ

・正しいサイズを選ぶ

・白または淡い色の無地草履は万能

*フリーサイズ表記はLサイズであることが多いのでSサイズ・Мサイズの人は注意が必要

辻屋本店ならではのポイント

・鼻緒の調整は何度でも無料

・別の鼻緒に挿げ替えも可能

・サイズ、台の高さ、革の色などフルオーダーが出来る

いかがでしたでしょうか?

「お祝いの席にはエナメル素材の草履を」というのは、私もどなたかのコラムで拝見してびっくりしたことがあります。

ネット情報や着付け教室、着物屋さんでも履物について言及していますが、残念ながら間違った情報も多く見られるのが現状です。

そのような情報に惑わされないよう、専門店が発信する正しい知識を参考にしていただき、大切なお席に自信をもって履物を楽しんでいただけたら嬉しいです。

辻屋さんならではのポイントとして、職人さんに相談しながら鼻緒の調整が何度でも出来るのは嬉しいですね。

履物を安心して快適に楽しめるのは、やはり専門店ならでは♪

ーー ペタコさんとのコラボ企画 ーー

第二期のワークショップでは、「富士商会」のペタコさんと「履物laboはきものがかり」のコラボレーション商品を企画します!

研究員の皆さまには企画案をそれぞれ考えてくるという宿題が出ていました。

桜や海など具体的なモチーフや、歌舞伎や蔦重など大きなテーマ案も。

順番に発表していただいた訳ですが、それぞれの話を聞きながら、その場でササっとデザイン画を描かれるペタコさんに一同うっとりするという一幕も!

今回テーマは決まったので、いよいよ次回は商品に落とし込む作業です。

どんなものが出来るのか、どうぞお楽しみに!

ーー 研究員の考察 ーー

あきさん

私は普段着がほとんどで、正式な場で着る機会があまりなく悩んだことのないテーマではありましたが、とても大切なことですし、大変勉強になりました。

巷に出回っている履物の情報に間違いが多いと聞きびっくりしました。

今日の勉強がなければ私も間違ったネット上の情報を鵜呑みにしていたかもしれません。

どんな情報も精査することが改めて大切だと思いましたし、誰が発信しているか?ということも、しっかり確認して取捨選択していきます。

私の和装履物はほぼ下駄なので、次にあつらえる履物は正装の時にもちょっとおしゃれをしたい時にも履ける白っぽい草履にしようと心に決めました。

憧れの畳表は高価ですがやはり素敵だなと思いました。

利用頻度や使う場面によっておすすめが変わるとおっしゃっていた辻屋の里枝さんは、着物や履物の知識がない人の強い味方ですね。

用途や季節で鼻緒を変えて楽しむという履き方も憧れです。

そして歩く履物であるからには正しいサイズ選びは本当にマスト!!

踵を少し出して履くということも着物を着るまで知らなかったです。

としみさん

お草履と着物の格については洋装の時のフォーマル時と混同してしまっている様に感じました。

例えば洋装で黒のスーツには黒のパンプスを合わせるけれども、

結婚式や式典などで黒留袖や訪問着、色無地を着る際には、今回お勧めされたお色や素材のものが良いということです。

今回のお勉強会で本当にわかりやすく説明して頂いたので、忘れない様にしたいと思い、渡された教材のプリントは復習の意味も込めて書き写しました。

のぞみさん

いつも普段着や洒落着が多いので、礼装時の履物はなんとなく感覚でしか考えていませんでしたが、今回改めて教えていただき、今後は自信を持って合わせられる様になるでしょう。

素材と価格のバランスや、使用頻度を考慮して、正しいサイズを選べば失敗がない。

白か淡い色の無地草履は万能でひとつ持っておけば、鼻緒を挿げ替えてもらうだけで季節にもカジュアルにも対応できお財布にも優しい。

情報が溢れている世の中、ネットの中に正しい情報があるとは限らない「餅は餅屋」「履き物は履き物屋」に聞く事がBestですね。

先日、使わなくなったエナメルのシルバーの草履をメルカリに出したところ「普段履きできますか?」との質問あり。ざっくり過ぎて一瞬困ったけどとりあえず「カジュアルな木綿着物などではなく、小紋や紬などの絹物に合わせていました」と回答。

ちょっと不安だったので里枝さんに確認いただき、この回答で問題ないと仰っていただき一安心しました。

やはり分からない事は専門店に聞くのが1番とココでも実感。

みささん

着付け教室では着物の格別の草履の選び方を明確には教えて貰いませんでした。

今回の講義で実物を拝見しながら、TPO別の草履の選び方を教えて頂けたのでよく理解ができました。

私自身、ネット上の誤った情報(草履の高さと低さ、エナメルの光沢の有無、段数の違い、フリーサイズ)を鵜呑みにしていました。

あわせる草履に迷ったときは帯の格と、着物を着ていくシーンを参考に草履を選ぼうと思いました。

年齢的に結婚式のお呼ばれは減ってきましたが、入学式など子どもの行事がこれから沢山控えています。

まず準礼装と盛装に対応できるように、白い台に白い鼻緒の草履をお迎えして、礼装を着る機会がきたら、正装用の鼻緒にすげ変えて貰おうかなと考えています。

和美さん

子どもの頃から憧れだった畳表の草履。社会人になってからお小遣いを貯めて、前々から商品棚に並べられて目の保養だけさせてもらっていたお店に買いに行ったら、「作ることができる職人がいなくなったので、もう店頭に並べられない」ということで購入出来なかった思い出。

今回の辻屋さんでは、実物を見せて頂きながら説明を受けて、嬉しいお時間でした。

畳表の重ねられた段は、縫い付けられているという事を初めて知り、大変な技術なのだということが改めてわかりました。

竹皮の天然色のものは、鼻緒しだいで格が高い草履になる。カラス表はカジュアルダウン。

また、最近の合皮は優れているものの、経年劣化は必ずつきものなので、たまにしか履かない礼装用の合皮のお草履は、前もって点検が必要ということには、深く共感しました。

前ツボだけ合皮のこともあるということも知り、気をつけるべきポイントも教えて頂きました。

底がバカっと外れてしまった経験や、合皮部分がボロボロに剥がれた経験もあるので、次回礼装用草履を購入する時には本革のものにしようと思います。

「帯に合わせて鼻緒を選ぶ」という女将さんからのアドバイス、非常にわかりやすかったです。

さきこさん

前回(第一回目)お休みしてしまいちゃんと分かるか不安でしたが、説明はとてもわかりやすく、自分自身が草履について色々間違えて覚えてたのがわかりました。

次回もとても楽しみです。

laboの後は、近くのレストラン『et vous?』さんランチ会♬

今回は全員参加で、ゲストのペタコさんも交えて着物談義しながら楽しいひとときでした!

次回の開催は5月です。

はきものがかり事務局 しずこ

*履物labo はきものがかりとは?

着物を愛する皆さんと共に、隔月で和装履物を研究。

公募でご参加頂いた研究員の皆様と共に現在の履物事情、そして履物の未来について意見交換する場です。

コメント

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。