【第二期 履物laboはきものがかり】第5回 開催報告

長かった夏が終わり、ようやく秋の気配を感じるようになった9月某日。

残念ながらお1人欠席となりましたが、いつも通り辻屋本店仮店舗「うりの上」に研究員が集合しました。

暑い秋にもかかわらず、お洒落に手を抜かない皆様の着こなしをお互い褒め合ったり感心したり。

始まる前からもう楽しい! 毎回そんなスタートです。

ーー 和装履物を快適に履くための挿げの極意 ーー

最終回の座学は、辻屋本店挿げ職人の小林さんから、鼻緒挿げについてお話しいただきました。

緩さ、きつさの加減

きついと痛くなることはわかりやすいですが、相談に来るほとんどのトラブルは、緩すぎることで足が動いて痛くなるものだそう。

前ツボの辺りをグイっと引っ張って緩めれば痛くなくなるかも、という素人考えは危険ですね。

足の形状と挿げの関係

面で支える靴と違い、和装履物は3点と線で支える構造の為、職人さんが加減を探る必要があるそうです。

どこがどう痛いとか緩く感じるとか、職人さんに細かく伝えるのが重要です。

職人さんはお客様の要望になるべく添うように調整してくれますから、快適な履き心地を得るために不安要素も遠慮なく伝えましょう。

挿げ職人が勧める履き方とは?

指の奥まで深く入れず、前坪と指股に少しだけ隙間を保ち、面で履くよう心がけるのが良いそうです。

慣れないうちはついついサンダルの様にグッと奥まで足を入れてしまいたくなりますが、指股の奥まで入れて履くと、疲れやすくトラブルになることも。

履物専門店の挿げとは

デパートや呉服店、着付け教室などの催事に居る挿げ職人さんは誰なの?

浴衣の季節など、デパートの呉服売り場や、呉服店・着付け教室主催の催事に「履物職人が来ています」という場面、よくありますよね。あの方たちはメーカーお抱え、又は委託の職人さん。

彼らは同じサイズの履物はすべて一律に挿げるのが仕事。お客様の一人ひとりの足に合わせた挿げではないわけです。

履物専門店と履物メーカー、呉服店の挿げに関する考え方の違い

呉服店などでは、大抵フリーサイズ(実はLサイズ!)で、ほとんどのサイズに対応しているようです。

Sサイズの人でも大きい分には履けてしまうので、そのまま販売してしまうようで…。

鼻緒がきつい場合は引っ張れば緩められるよう挿げられている為、当然緩んできて痛くなりやすいのは察しがつきますね。

よく言うポチった履物が痛くなる原因が、ここにある気がしました…

挿げの違いに繋がる根留めについて

根留めというのは、鼻緒を台に挿げる前にする作業で、挿げてしまえば見えなくなる部分。

修理で他店の履物を持ち込まれ、鼻緒を抜いてみると根留めを手抜きしているのも少なくないそうです。

その場合、辻屋さんが根留めからやり直すので作業の手間の時間もかかるのですって。

きちんとした根留めが、履きやすい挿げにつながるのですね。この知識を持って履物を販売しているお店がどれくらいあるのかは謎です。

購入後鼻緒の再調整は必要?

履いているとどうしても緩んでしまうので調整は必要。

ちょっと緩いかな?と感じたらメンテナンスを。気づいたら職人さんに相談するのが安心です。

再調整しないとどうなるのか?

緩いと鼻緒ずれしたり、転んだりなどトラブルにつながりかねないので定期的にメンテナンスを。

調整できない構造の草履とどちらが得か?

着物屋さんでよく販売している、いわゆるカフェ草履。鼻緒の調整が出来ないので、一度緩んでしまったらそのままです。

挿げ替えが出来る履物なら、薄い足袋を履く季節、暖かい足袋を履く季節と、足袋の厚さにより鼻緒を調整してもらえます。

季節により鼻緒を変えて楽しむことも出来るので、断然お得と言えるでしょう。

いかがでしたか?

知らないと怖いこともある挿げの話。

専門店で目の前で挿げてもらう楽しみと安心感を是非体験くださいね!

ーー ペタコさんとのコラボ企画、ついに商品化! ーー

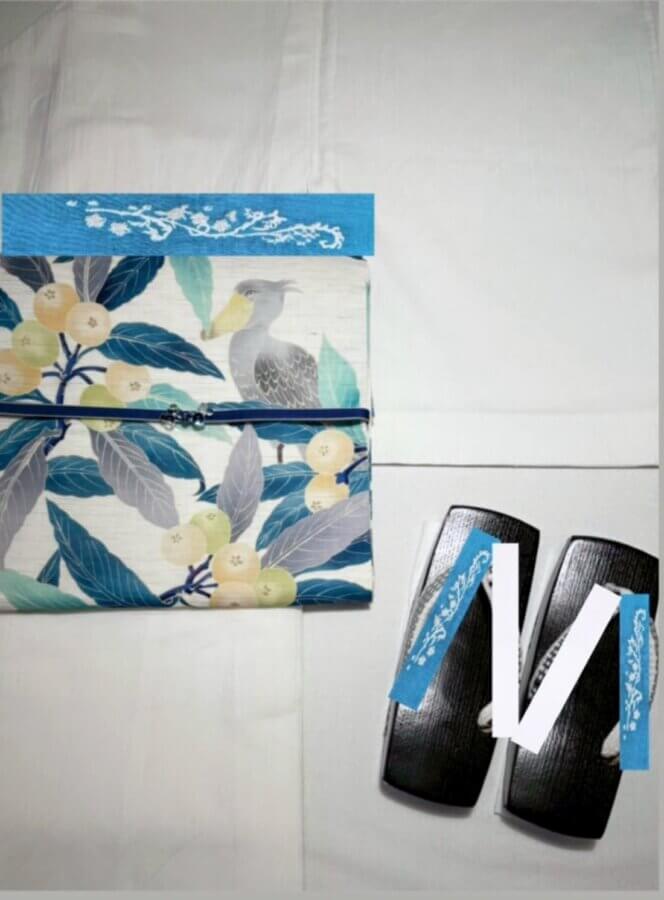

富士商会ペタコさんのご協力により実現した「富士商会×辻屋本店×はきものがかり」コラボ企画。

店主の里枝さんの日々の着こなしからヒントを得て、帯揚げと鼻緒の色や雰囲気を合わせるコーデを提案。それに半襟もプラスした商品を企画しました。

研究員で決定した内容に合わせ、素敵な商品を制作いただきましたペタコさんに心より感謝いたします。

研究員で決めたタイトルは、辻屋本店がある浅草を舞台に大河ドラマで放映中「べらぼう」の蔦屋重三郎「蔦重」と、伝統的な文様の「雪輪」の2種。

最終回はその半衿、帯揚げ、鼻緒を使ってトータルコーデを考えるという研究でした。

研究員の皆様それぞれの個性あふれるコーデはこちらです。

あきさん

柔らかな色の着物にをグレイを組み合わせた優しい秋のコーデですね。この秋の参考に。

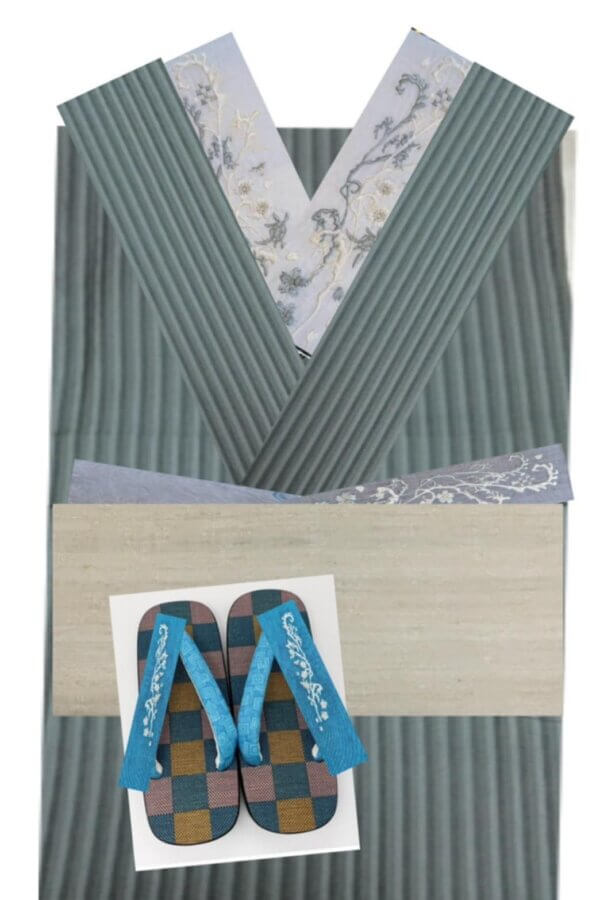

のぞみさん

アプリを駆使して完成度の高いコーデ画像をご準備頂きました。浅草のイメージにぴったり!

みささん

爽やかコーデはみさみさの真骨頂! 流石です!

和美さん

江戸長板染めに蔦重カラーの帯揚げと鼻緒が映えてが凛とした印象に。

さきこさん

ニュアンスカラーの紬にブルー系小物でまとめたコーデ。半襟は顔周りを華やかにしてくれそう。

としみさん

当日はご欠席でしたが、素敵なコーデ画像でご参加いただきました。

この企画でカジュアルに目覚めて頂けたら嬉しいです。

ーー 研究員の考察 ーー

あきさん

今回は、私が最も楽しみにしていた“挿げ”のお話しでした。

実演も見せていただき、どのように挿げるのか、鼻緒の仕組みなど興味深かったです。

たくさんの下駄を万人に合わせて作る職人さんもいるし、一人一人の足に合わせて鼻緒を挿げる職人さんもいて、それぞれのやり方があるのだということがよくわかりました。

鼻緒を締めていただいたり、挿げ替えていただくのは履き続けるために必要不可欠なことなので、このお仕事を長く続けていただきたいなと思いました。

鼻緒の調整ができること。挿げる職人さんがいること。

きっと知らない人も多いのでは?と思います。和の履物を快適に安全に履くためにもまずは知っていただきたいなと思いました。

(私はゆるむとすぐにグキっと台から足をくじいてしまいます、危ないのです)

ゆるんで擦れる、歩きにくい、痛みが出るという認識もない方が多いときいて納得しました。

下駄や草履が合わなくて辛い思いをする方が減りますように。

後半はみんなで考えて、ペタコさんが作ってくださった刺繍の半衿、帯揚げ、鼻緒のコーデ案発表会。

さすがセンスのいいみなさまの発表にワクワク楽しくお聞きしました!

のぞみさん

履物の要となる「挿げ」の技術。

人の足は小さい・大きい・薄い・厚いなど千差万別。その違いを見極め、好みに寄せて調節するのが挿げ職人さんの腕の見せ所です。

自分の履き方の好みを伝えられるとBestだそうですが、なかなか難しいですよね?

でも大丈夫!痛みや違和感のある箇所を伝えるだけでも、職人さんは好みに寄せて調整できる手がかりとなるそうです。

今回は、挿げの違いに繋がる「根留め」と言う技術を見させていただきました。

お店や職人さんによって違いがあり、それが専門店とメーカーの挿げ具合の差にも繋がっているのですね。

「はきものがかり」に参加する前は、教えてもらえばちょっとした調整なら自分で出来るようになるかも…なんて思っていましたが、小林さんの魔法のような手捌きと、こだわりの技術を目の前にして、軽口を叩いた過去の自分を叱り飛ばしたくなりました。

履物専門店では、他店購入品は取り扱わない所が多い中、辻屋さんは関係なく対応してくださるのでとても心強い存在です。もちろん、対応が難しい場合もあるかもしれないので、まずは相談!

豊富な専門知識でアドバイスしていただけるので、「専門店は敷居が高い」と思わずに、気軽に(浅草観光のついでくらいに♪)立ち寄ってみて下さい。

快適な着物LIFEを送るなら、履物にもこだわりを。本当の意味で「お洒落は足元から」ですね。

みささん

百貨店などの催事で職人さんが目の前で下駄を挿げてくれるのを見たことはありましたが、辻屋さんのような挿げのプロの方が来ているのだと思ってました。

今回の講義で、このような方は主にメーカーの挿げを下請けしている職人さんで、SMLといったプレタの挿げは得意でも、人の足に合わせて挿げる経験値が少ないというのは驚きでした。

呉服屋さんに卸されている履物は鼻緒にわざとゆとりをつくり、緩みやすくしているという話に衝撃を受けました。

はきものがかりに参加するまではネットでフリーサイズやMサイズを購入していました。

プレタの履物でよく転びそうになっていたのは私の足の甲が薄いからだけではなく、そういう作りだったからなんですね…。納得です。

これからは安心出来る職人さんのいるお店で購入し、定期的に締め直して貰うことで、お気に入りの履物を長く大切に愛用したいと考えています。その方が足にもお財布にも優しいですしね!

周りの着物友達にも履物専門店での購入をおすすめしたいと思います。

和美さん

お世話になっている小林さんが、日頃どんなポイントに注目しながらお仕事をされているのかを知る、非常に興味深いお話を拝聴できました。

様々な人々の足や、履物を見ていらしたからこその技術の高さと知識の深さに脱帽です。

既製品の履物と、専門店の履物の違いを知るとともに、信頼できる挿げ職人さんが現代ではどれだけ少なくなってしまったかも感じました。

根留めの実演は、いつも購入時に拝見している光景ではあるものの、「すごいなー、かっこいいなぁー」と、ボ~っと他人事のように見ておりましたので、「その時に何の作業をされているのか」が今回分かり、益々技術の高さに頭が下がりました。

今後メンテナンスや購入の際には自分の挿げの好みをしっかりお伝え出来るようにします!

挿げやメンテナンスお願いする日が楽しみになる、貴重なお話でした!

さきこさん

今回は挿げ職人の小林さんに挿げの極意のお話しを聞き、挿げが緩いと足が動くので擦れるなどトラブルにつながりやすいとは思いませんでしたので驚きました。

私自身、足が小さくて困っておりました。

更に足を奥まで入れて履いておりましたので、足が痛くなっていました。

過去に呉服店や着付け教室の催事で草履を作りましたが、履物専門店で作るのとは違い、足に合っていなかったのかと思います。

今回挿げのお話を聞いて、専門店でないお店で大量生産された履物は人それぞれの足に合っていないのは当然だと思いました。

やはり履物専門店で足に合わせて挿げた方が良いと感じましたので、今後は自分の持っている履物は少しずつ専門店で挿げ直したいと思いました。

そして、今回をもってはきものがかり2期生は終了致します。

全5回を振り返り、皆様に感想を伺いました。

履物laboはきものがかり第二期を振り返って

あきさん

二期生に応募したのは一期生に友人が参加していたのがきっかけでした。

着物を着るようになり、下駄が好きになりましたが、なかなか専門の方から話を聞く機会はなくて、張り切って申し込みをしました。

着物も和の履物も作ってくださる方がどんどん減っているギリギリの状況であることは肌で感じていましたが、まだ作ってくださる方がいることがありがたく、幸せなことだなと感じました。

歴史の話や、履物屋さんとしての見解を聞くことはとても興味深く勉強になりました。

知ることで、より大切にすることができると感じました。

これまで下駄屋さんに行くのは、緊張してなかなか困難でしたが、実際にお会いして、話を聞いたり、接することですごくハードルが下がりました。

周りの着物仲間たちにも履物屋さんを積極的におすすめできるようになったのも大きな収穫です。

YouTubeなどの情報も増えましたが、間違った情報もたくさんあると聞き、取捨選択の難しさも感じました。

自分の周りの人には、二期生として正しい情報をお伝えしていきたいなと思いました。(辻屋さんのYouTubeをお伝えします)

あっという間の5回でしたが、着物を着る仲間たちに会えること、毎回テーマを考えてくださり教えてくださったこと、そしてお楽しみの企画も、素敵な時間でした。

「はきものがかり」に参加できて嬉しかったです。

研究会は終わりますが、これからも和の履物を楽しんでいきたいと思っています。

のぞみさん

一期生募集の際は予定が合わず応募を見送りましたが、二期生募集のお知らせを聞き、すぐにスケジュールを確認して応募!晴れて参加することができました。

第1回:伝統的和装履物とは

東西の文化の違いによる履物の好みや、時代背景から見た履物文化、そして現代の職人不足・材料不足の切実な状況について学びました。

第2回:着物の格に合わせた草履選び

情報が溢れる今の時代、正しい知識を見極めるのは難しいもの。迷った時は「帯の格」に合わせるのが基本。それでも迷ったら履物専門店へGO!

第3回:夏の着物に合わせる履物

胡麻竹の下駄が夏限定と知り、物欲MAX!大きいサイズも作って! 高級な畳表が1番お得かも?と感じた回

第4回:桐下駄の価値の見方

憧れの柾目の桐下駄からは、桐の大木が見えるよう。桐下駄が出来るまでには、時間と手間がたっぶりかかることを実感。貴重な仕上げの道具(浮造りや玉)を拝見してテンションMAX!

第5回:挿げ職人 小林さんによる鼻緒挿げの話

こだわりの職人技に触れ、履物への理解がさらに深まりましたが、ここでも職人さん不足の切実さ…深刻な問題です。

ペタコさんとのコラボ企画

皆でアイディアを出し合い、プロ目線のアドバイスも織り交ぜながら作り上げるWSは、かなり楽しかったです!「プロ×プロ×着物愛好家」…どんな化学反応が起こったのか?まだまだ楽しみは続きますが♪

こうして振り返ると、ギュギュッと濃い5回でした。

辻屋さんの履物の正しい知識を広めたいと言う思いが詰まっていました。

講座内容、二期生メンバーのコーディネートを拝見する楽しみ、講座後の里枝さんセレクトのお店でのお食事会(こちらの参加は任意でしたが…皆勤賞w)と、楽しくって美味しくってタメになる、はきものがかりが狭き門な理由が分かりました。

今回参加出来て本当にラッキーでした!

もしも第3期生の募集があり、参加希望の方は迷わず素早く応募されることをオススメします!

みささん

着付け教室では履物の勉強をする機会はほぼなかったので、毎回講義で新しい知識がインプットされ、楽しかったです。

これまでは履物にこだわりがなく、ネットでプレタを買ってよく転びそうになっていましたが、そういうものだと思って履いていました。

でも、小林さんに挿げていただいてからは下駄を履いても子供と走れるようになり、快適さの違いに驚いています。

鼻緒で足が痛くなる、転びそうになる等、履物が足に合わない方には、「ぜひ専門店で相談してみて!!」と、背中を押してあげたいです。

最後に辻屋女将の里枝さん、辻屋のスタッフの皆様、窓口のしずこさん、お忙しい中、有意義な時間を提供してくださり、ありがとうございました。

和美さん

かねてからお世話になっていた辻屋本店さんとの距離がもっと近くなり、とても嬉しい数ヶ月でした。

品物の良さと技術の確かさはすでに存じ上げていましたが、その背景となるお店の歴史、仕入れの知識の深さ、挿げ職人さん達の技量の高さなどなど、何もかもが益々辻屋さんファンになる貴重なお話しでした。

知識が深まると同時に「どれだけ履物が身体にも良いし、お洒落で価値のある素晴らしいものなのか」を広めたい気持ちも高まり、SNS投稿に力が入りました。

和装生活をするにあたり、履物の知識が増えたことはこの先一生、安心して和装を楽しむことができる和装人生へのバイブルを授かったようなもの。

季節・天候・TPOそれに、購入の際の目利きと、履き物とのお付き合いの上でのメンテナンスの方法などが身につきました。

はきものがかりで授かった知識と、履き物の愉しさを周りの方々に伝えていきたいと存じます。

辻屋本店のみなさま、二期生のみなさま、この企画をコーディネートしてくださったしずこさん、どうもありがとうございました!

としみさん

途中2回、家事でお休みをしてしまいましたがとても楽しいお勉強会でした。

私にとって下駄は夏の間だけ履く履物という認識だったので、下駄は1足だけしか持っておりませんでした。

今回参加して白い台の下駄と黒塗りの下駄を買い足しましたが、おしゃれの幅が広がったような気がします。

鼻緒だけ変えれば秋、冬用としてまた使える。

着物に帯3本のように、下駄も鼻緒を変えて四季を楽しめば良いということを教えて頂き、それならば玄関もいっぱいにならず良いなぁと思いました。

たまたま今年は長男の初顔合わせや結婚式を控えたり、歌舞伎も、160周年で襲名公演が続き、付け下げから訪問着、黒留袖まで着ることになり、それに合わせた草履を学び、余裕を持って準備することができて良かったです。

勘違いしていたこともたくさんありました。

またご一緒した皆様は、お着物の着こなしがとてもおしゃれで、私が苦手とするカジュアルなお洒落を間近で拝見することが出来て、毎回とても楽しかったです。

良い方ばかりで、ランチも楽しくあっという間の時間でした。

辻屋本店の女将さんにはこのような機会を頂き、感謝申し上げます。

いつもサポートして下さったしずこさんにも一緒に鼻緒選びをして頂いたり、お世話になりました。

ありがとうございました。

さきこさん

1月から始まった履物laboはきものがかり二期生、今回が最終回でしたが知らない事ばかりでとても勉強になりました。

皆さまともお会い出来て楽しかったです。

ありがとうございました。

最終回のランチは浅草の駅前にある東武ホテルのレストラン「壱之壱」さん。

履物labo はきものがかり第二期を終えて

今期も沢山の皆様にご応募いただき、素敵な研究員の皆様に恵まれましたこと、感謝申し上げます。

有意義な学びの場を与えて頂きました店主の里枝さん、挿げ職人の小林さん、番頭の野村さん、仕入れ担当の正惠さん、そして、コラボ企画に多大なご協力をいただきました富士商会ペタコさんに深くお礼申し上げます。

和装履物は正しい知識さえあれば快適に楽しめますよー!

ちゃんと挿げてもらえば痛くないですよー!

と、大声で言いたい気持ちを込めて始めたはきものがかり。

どれだけの皆様に届いたのかはわかりませんが、少しでも和装履物を快適にお楽しみいただくきっかけになったら嬉しいです。

誤解なく正しい知識が世の中に浸透し、誰もが快適な和装履物を楽しめるようになるまで「履物labo はきものがかり」の飽くなき探求は続きます。

はきものがかり事務局 しずこ

*履物labo はきものがかりとは?

着物を愛する皆さんと共に、隔月で和装履物を研究。

公募でご参加頂いた研究員の皆様と共に現在の履物事情、そして履物の未来について意見交換する場です。

コメント

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。