【第二期 履物laboはきものがかり】第4回 開催報告

皆様こんにちは。

履物labo はきものがかり事務局のしずこです。

いよいよ暑さも本番! 夏の履物コーデが益々楽しい季節となりました。

蒸し暑い夏は、胡麻竹の下駄を素足でひんやり楽しみたいですね♪

さて、早いもので第4回を迎えた履物labo はきものがかり。

今回も素敵な装いの研究員が、辻屋本店仮店舗「うりの上」に集合しました。

暑い中でも手を抜かない、着物好き研究員たちの心意気を感じます。

ーー マニアもうなる桐下駄の話 ーー

まずは恒例の座学。

店主の里枝さんより、【桐下駄の価値の味方】についてお話を伺いました。

桐下駄についてこんなに詳しい知識を持っていらっしゃるのは、創業100年の専門店だからこそ。

おそらくここでしか学べない貴重な内容は、一

期生にも大人気だったマニア大喜びの内容です。

今ではなかなか見られない珍しいお道具も必見です。

桐素材について

・桐はシソ目、キリ科、キリ属の落葉広葉樹

・昔から箪笥、下駄、お琴などに用いられてきた

・温度変化に応じて湿気を吸放出する能力が高く、湿度を一定に保つ

・熱伝導率が低い

桐材の産地

・福島県の会津桐や新潟県の山間部など、寒い地方で育った桐は成長が遅く、そのため年輪が細かく良質とされる

桐下駄の製造工程

・桐の丸太の状態で半年間乾燥させる

・下駄用の長さに切断し「墨かけ」して「木取り」する

・桐の渋やアクを抜くため風雪にさらして「和積み」で半年間自然乾燥させる

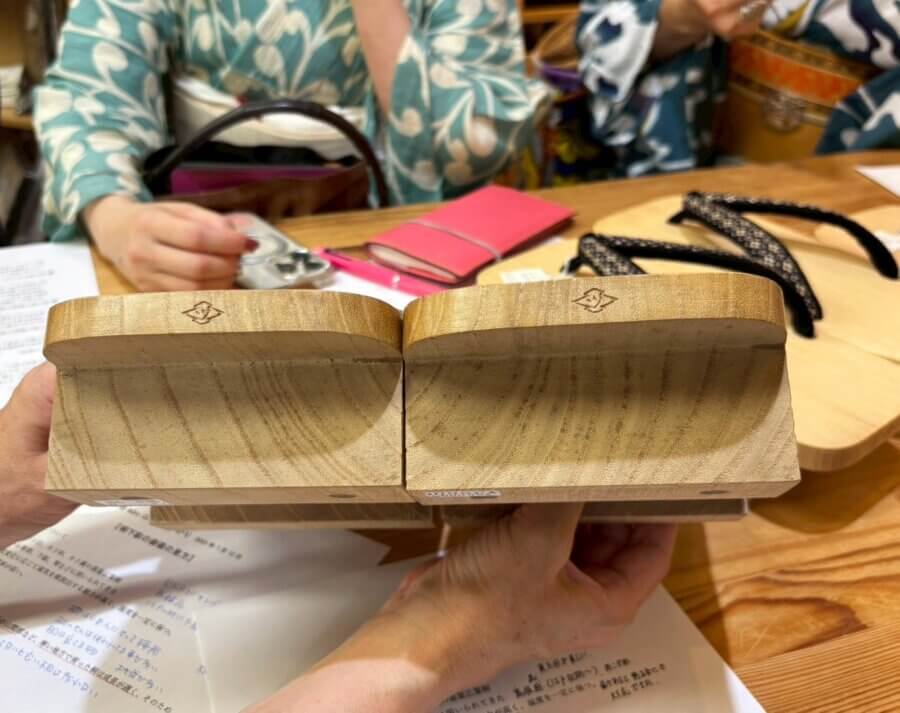

・桐下駄は年輪の本数が多く等間隔で真っすぐに通っているほど値打ちがあり、価格も高くなる。

・桐材を幹の中心に向かって切り取ると、年輪はまっすぐに現れる。これを「柾目」と呼ぶ。

・丸太から縦に切り出し、下駄の表を合わせた形で加工すると、一足の下駄は同じ柾目になり、これを「合目」呼び、特に贅沢で高級な桐下駄となる。

桐下駄の仕上げ

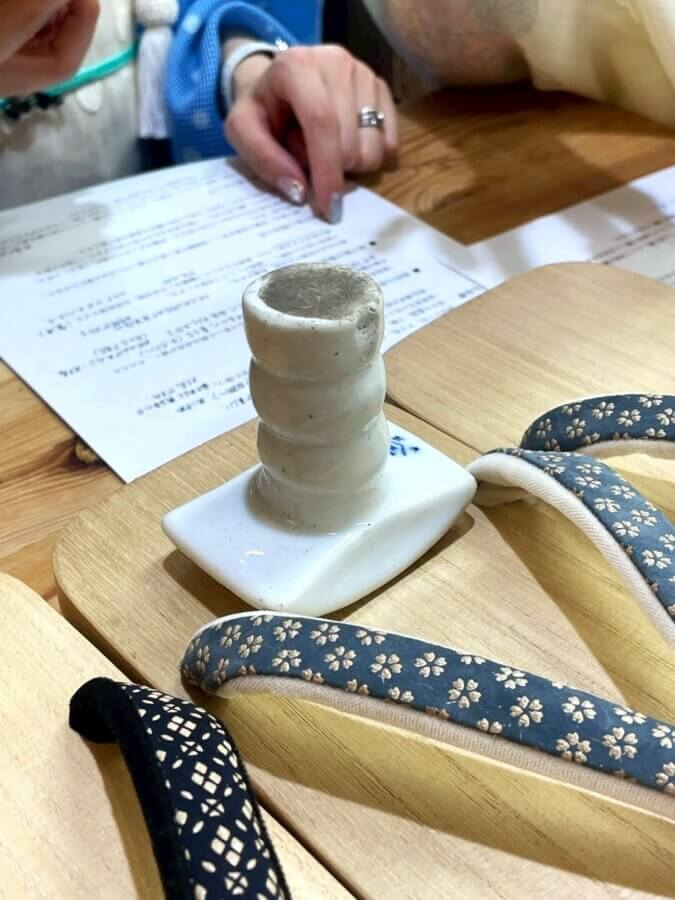

・台の表に砥粉(とのこ)を塗り、更に「いぼた蝋」という天然の蝋を塗り、かるかやという植物を束ねて作った「うずくり」という道具で磨いて木目を浮き立たせる。

最後に「たま」と呼ぶ陶器で出来た道具で磨いて光沢を出す。

昔は桐の仕上げの色で、どこの下駄屋さんのものかがわかるほど、各店特徴があったそうです。

辻屋さんの下駄は黒っぽく仕上げていたのだとか。

ーー ペタコさんとのコラボ企画 ーー

前回研究員の皆様で決定した内容で、ペタコさんにサンプルを作成していただきました。

色や柄など更に研究を重ね、最終決定!

夢が詰まったこの企画。

次回最終回には皆様にもご覧いただけるよう進めてまいりますので、どうぞご期待くださいませ。

ーー 研究員の考察 ーー

あきさん

今回は長く続いている辻屋本店ならではの貴重なお話で、とても勉強になりました。

先行きのわからないコロナ禍の期間、下駄となる製造工程がされていなかったお話、

なんとも難しいところではありますが(作る側も売れないものの作業はできなかったのだと思います)何年もかかる工程がまた復活するとよいなと願うばかりです。

柾目が揃っている下駄は、惚れ惚れとしましたし、粋で素敵で贅沢だなと思いました。

下足番がいた時代のお話もとても興味深かったです。

昔は歯入れの職人さんがいらしたとのこと。

お気に入りの下駄の歯が減っていくのは本当に悲しいので、いなくなったのが残念でなりません。

コンクリートを歩く現代の下駄好きとしては、やはりゴムを張って少しでも長持ちさせたい気持ちでおります。

和の履物や着物を着ることで、昔の日本を身近に感じることができ、幸せだなと改めて感じました。

のぞみさん

柾目の桐下駄、噂には聞いていましたが、実物を拝見したのは初めてでした!

年輪が見事に繋がっていて、切り出した桐の大木が見えた気がしました。

下駄だけでなく桐の箪笥の話。火事から着物を守る桐箪笥。そっちも気になってしまうじゃないですか!

話は逸れましたが、桐下駄の仕上げはお店で行っていたとは知りませんでした。

その道具、木目を浮かびあがらせるための浮造り(うずくり)、更に浮かびあがらせる瀬戸物で出来た玉、今や貴重な道具、ワタクシ的には今回一番の萌えポイントでした♪

こんな体験できるのも、はきものがかりならでは!老舗の履物屋さんならではですね!!

朝ドラ「あんぱん」見直しました。「下駄歯入レ」を見つけました。

こちらも履物屋の女将里枝さんならではの目線!

次回は最終回。ペタコさんとのコラボも出来上がるのですねぇ楽しみな反面、終わってしまう一抹の寂しさがあります。

みささん

これまで下駄の木目はあくまで「柄」と思っていました。

今回の講義で柾目の桐下駄を拝見し、表と裏をみたときに柾目がまっすぐ繋がっていること、横に並べた時に木の年輪が見えたことに非常に驚きました!

これからは桐下駄を見かけたら、上下左右ひっくり返して観察してしまうかもしれません(笑)

また、桐が下駄になるまでに想像以上に長い時間と手間がかかっていることも知りませんでした。

材料である桐や加工する職人さんが激減してしまう前に、柾目の桐下駄を手に入れたくなりました。

和美さん

子どもの頃から何の気も無しに履いていた桐下駄。

自分の履いている桐下駄が、どのような工程を経てどのくらいの価値があるかなんて、考えたことも無かった。

老舗デパートで買った桐下駄が「販売されている場所が有名だから」「なかなかの価格だったから」だから、その桐下駄が《高級》だと判断していた。

なんと俗っぽい判断をしていたのだろう・・・

今回の履物Laboで桐下駄の価値を知り、「へ?!」の心の声が連発。

何より、この日本の知恵。木目や木の年輪を把握し、加工を行う技術と知識。

さらに、加工するための材料を育てるプロジェクトの素晴らしさ。

自然を掌握し、植物の特性を深く理解して加工できるまでの製造工程を踏んで行く高度な技術。

お話を全て伺った後、胸が痛くなりました。

このままでは、この素晴らしい日本の技術は途絶えてしまうのではないか?

このままでは、この素晴らしい「価値」を見極められる目の効く文化度の高い人達はいなくなってしまうのではないだろうか?

その価値がわかれば、途方も無い工程を経て出来上がったということを知れば、物を大切に使う心が芽生えるだろうし、お気に入りの物を愛でる豊かな日常を過ごせるでしょう。

安くてすぐに手に入るものが現代に溢れ、便利ではあるけれど。

そのような生活が長くなれば、製造者へのリスペクトや、一つのお気に入りを大切に使う喜びも失われてしまうのではないか。

そんなことを思った今回のはきものがかりでした。

としみさん

どこのお家にも一足はあるかもしれない桐下駄。

我が家にもあり、私が価値を知らずに捨てようとして義母に叱られたことがありました。

今回はそんなこともあったので、桐下駄の価値の見方について知る良い機会となりました。

私が着物を着始めたのは約7年前。

三重県の出身で浴衣に使う下駄はお嫁入りで持たされていたものの、幼い頃の下駄はお祭りの浴衣の時に履くもの、そして痛くて危ないというイメージがずっとあり、特に欲しいとか必要とか思ったこともありませんでした。

ですが、大久保信子先生の着姿に憧れ、80歳を超える先生が雨の日に下駄を履いていらっしゃるのにびっくりし、又その下駄が素敵に見えたことから下駄への興味が湧き、今日に至ります。

私は辻屋さんに来るまで下駄を一足しか持っていなかったと言うと、ある方は草履を一足も持っていないと聞き、本当に驚きました。

それは育った土地柄、文化の違いであったと今回の里枝さんの話で理解できました。

また桐の話も興味深く、桐は神聖な木であったこと、燃えにくい素材で火事の際にも桐箪笥の外側は黒焦げになっても着物は燃えなかったなど。

湿気や虫にも強いことは知っていましたが、その後自分でも調べました。

江戸時代は火事が多く、お江戸の人達は履物にたいそうなお金をかけた事などを知り面白いと思いました。

又、桐には鳳凰が住むとも言われ(中国の話)鳳凰と桐文様の相性が良いこともわかり、鳳凰といえば歌舞伎座のちなみ柄なので、次はこのアイテムを手に入れたいなぁ等と考えたりしました。

先日の大河ドラマ『べらぼう』で、誰が袖花魁の身請け後、着物や帯が桐の文様であった事なども、個人的にはなるほど!と納得、楽しかったです。

さきこさん

桐素材は見た目が綺麗で昔から高級品。

更に湿度の高い日本の気候に合っており、とくに埃っぽい江戸の町に下駄が向いていたとの事でした。

桐の産地も知らずに、たまたま履いて行った下駄に会津桐と書いてあったのでビックリしました。

そして、桐下駄の製造工程や仕上げにとても手間がかかっている事を知りました。

桐下駄の歯が減ると、昔は歯入れ屋さんと言う方がいらして、直してくれたそうです。

残念ながら今はいないので、減るのが嫌ならば、下駄の歯にゴムを付けられるとの事でした。

箪笥や下駄、お琴など桐素材で出来た物を直す職人さんがいつまでもいらっしゃると良いのにとつくづく思いました。

laboの後は、近くのレストラン『ブラカリ』さんでランチ会♬

おいしいイタリアンで夏の暑さも吹き飛ばせそうでした!

この度も研究員の皆様には、お暑い中お集まりいただきありがとうございました。

早いもので、次回は2期生の最終回となります。

コラボ企画にもご期待をいただきまして、次回開催をお待ちいただけますと嬉しいです。

暑い日が続きますが、皆様どうぞ素敵な夏をお楽しみくださいませ。

はきものがかり事務局 しずこ

*履物labo はきものがかりとは?

着物を愛する皆さんと共に、隔月で和装履物を研究。

公募でご参加頂いた研究員の皆様と共に現在の履物事情、そして履物の未来について意見交換する場です。

コメント

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。